Figura 1: La valle del Fargno

Guardiamo Bolognola nel tempo attraverso tre suoi personaggi

Attualmente Bolognola si presenta come uno sperduto villaggio di montagna incassato nella Valle del Fargno, che le da un tocco magico di colori intensi, di profumi, di silenzi. Le pecore che un tempo costituivano la ricchezza del paese non sono più presenti in maniera massiccia come cinquanta anni fa. Qualche sparuto esemplare ancora è presente presso poche famiglie, che, memori delle antiche tradizioni, ne traggono ottimi formaggi e ricotte. Eppure una volta migliaia di pecore la sera scendevano al paese dai pascoli montani per essere custodite nelle stalle durante la notte, pronte a ritornare a pascolare sulle alture nel giorno seguente; esse costituivano la ricchezza del paese.

Figura

1: La valle del Fargno

Giovanni Angelo di Antonio pazzo da Bolognola

Nel quindicesimo secolo a Bolognola nacque Giovanni Angelo di Antonio pazzo, fu pittore ed esponente della scuola camerinese di pittura, fortemente protetta dalla famiglia Da Varano, che teneva la Signoria di Camerino.

Non fu questo un evento da poco, in quanto fu pittore importante di questa scuola e la critica moderna gli ha attribuito molte opere che una volta erano state frettolosamente attribuite a Girolamo di Giovanni. Inoltre fu intimo amico della famiglia da Varano e della famiglia Medici di Firenze, che sovente frequentava.

Così Angelo Antonio, nato a Bolognola, vivendo tra Camerino e Firenze ebbe modo di assimilare il meglio di varie correnti. La posizione stessa di Camerino, cerniera tra l'Umbria e l'Adriatico, portò a Camerino artisti umbri, come il folignate Giovanni di Corraduccio, che lasciò un'opera nel monastero di S.Chiara, figura 2.

Quindi una circolazione di idee stava avvenendo tra Camerino, Umbria e Firenze, dove in quel periodo lavorava Gentile da Fabriano. Qualche traccia di Gentile si può notare in un'opera di Giovanni Angelo di Antonio pazzo, la crocefissione di Castel S.Venanzo: e precisamente gli angeli graffiti, figura 3.

Intanto, finito lo scisma d'Occidente e tornato papa Martino V nel 1420 a Roma, molte famiglie signorili caddero: i Trinci di Foligno, i Da Montone di Perugia e i Da Varano di Camerino. Di quest'ultima si salvarono i due cugini Rodolfo IV e Giulio Cesare, salvati entrambi da Elisabetta Malatesta. Dopo 10 anni, però essi furono reintegrati nella loro signoria e furono accolti con giubilo dal popolo.

Figura 2: Giovanni di Corraduccio

Figura 3: Particolare dell'Angelo graffito nella crocefissione di Castel S.Venanzo

Nel 1440 i pittori Giovanni Angelo di Antonio e Giovanni Boccati sono a Firenze ospiti presso Cosimo della famiglia Medici. Esiste infatti la corrispondenza tra Giovanni Angelo e il suocero Ansovino di Pietro “merchante in Camerino”, conservata nell'archivio “Medici avanti il principato”.

Come lamenta il suocero Ansovino di Pietro, gli spostamenti a Firenze non arricchirono il giovane pittore, ma oggi si può sicuramente affermare che lo maturarono artisticamente.

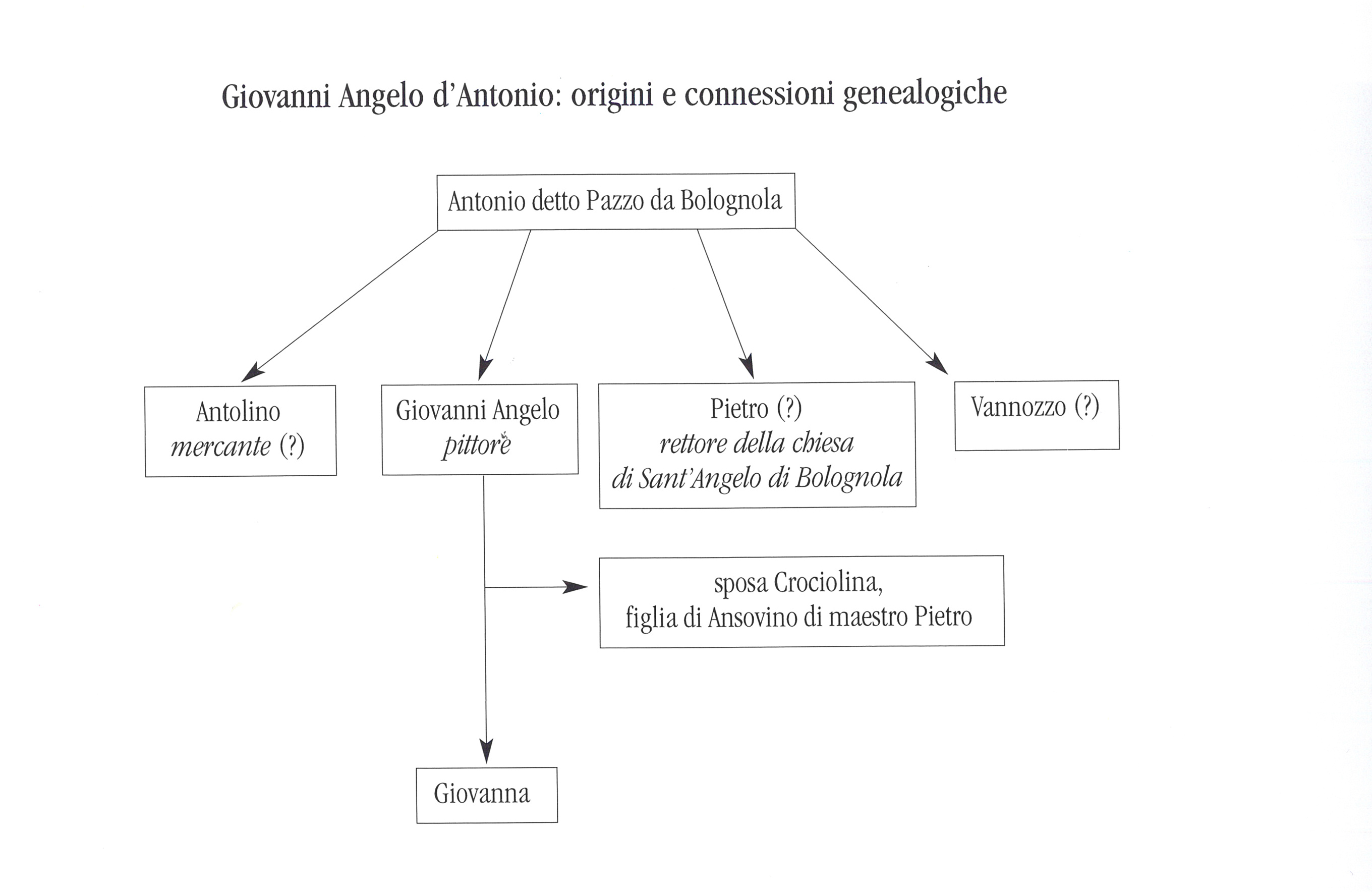

L'albero genealogico di Giovanni Angelo è riportato in figura 4:

Figura

4: albero genealogico.

Sicuramente Bolognola era un centro di una certa importanza in quel periodo, vuoi perchè la produzione della carne e della lana dava ricchezza al paese, vuoi perché la famiglia Da Varano curava molto la sua Signoria.

Presso la Chiesa di S.Michele Arcangelo di Bolognola, dove era rettore il fratello del pittore, fu apposta una pala di Giovanni Angelo di Antonio, commissionata dal notaio di Bolognola Giovanni Borgarucci, figura 5.

Questa pala rimase nella Chiesa fino al 1855, anno in cui fu venduta dal Comune e dal Rettore della Chiesa, Francesco Maurizi, alla collezione Caccialupi. Successivamente passò alla collezione Robert Nevin, poi alla collezione Benson a Londra, quindi alla collezione Wurts. Ora è a Palazzo Venezia a Roma.

E' singolare sapere che a Bolognola intorno al 1500 era presente il notaio e che si curasse l'arredo della Chiesa, arricchendola con una importante pala.

Figura

5: Pala dipinta per la Chiesa di S.Michele Arcangelo di Bolognola

Inoltre il pittore Giovanni Angelo affrescò la cappella viaria posta nella Villa Malvezzi, cioè il villaggio di Bolognola più incassato nella valle verso monte. L'affresco, anche se un po' deteriorato per il tempo, è giunto fino oltre la metà del XX secolo e solo intorno agli anni '60 è stato distaccato e restaurato. Ora, ricomposto su una struttura che ha le stesse dimensioni dell'originaria cappella è esposto al museo di Camerino, figura 6.

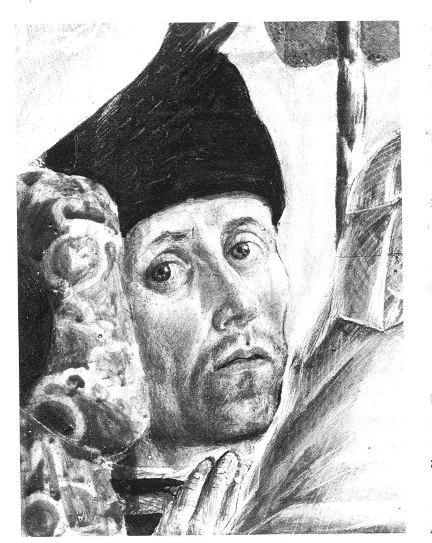

Le opere attualmente attribuite a questo pittore sono molte, forse la più importante è l'Annunciazione di Spermento, che, dopo varie vicissitudini, è ora conservata al museo di Camerino. In questa pala probabilmente è presente l'effigie del pittore sotto le vesti di S.Nicodemo, figure 7 e 8. Non è scopo di questo scritto riportar tutte le opere del pittore. E' sufficiente ciò che è stato qui riportato per capire come Bolognola in quei lontani anni avesse una importanza ed una vivacità che è molto lontana dallo stato attuale in cui bivacca in attesa che un nuovo impulso le dia ancora vita.

Figura 6. Madonna di Villa Malvezzi

Figura

7. L'Annunciazione di Spermento1

Fig.8.

Volto di Giovanni Angelo.

Nicola Mattonelli, medico condotto di Bolognola

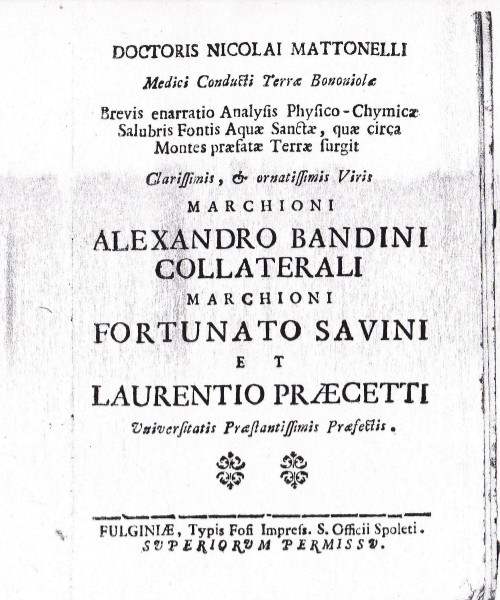

Figura

9. Frontespizio del Libricino di Nicola Mattonelli

Il medico condotto di Bolognola intorno alla metà del 1700 è il secondo personaggio di cui parliamo in questa serata. Pur essendo del tutto ignoto, ha il merito di mostrare come a Bolognola si respirasse un'aria profondamente diversa da ora. Essendo l'allevamento la risorsa economica del paese, questa ricchezza permetteva di avere una vita attualmente impensabile, anche sotto il profilo sanitario. Basti pensare che un medico condotto di un piccolo paese di montagna, si aggiornava in discipline di tipo chimico e fisico. Nicola Mattonelli non era soltanto il medico che dava cure in base alle conoscenze dei suoi tempi, ma era uno studioso che si interessava di discipline laterali rispetto alla sua: si interessava dell'ambiente e della salubrità dello stesso, analizzando l'acqua della sorgente dell'Acqua Santa di Bolognola. Dal suo piccolo scritto, di cui in figura 9 si riporta il frontespizio, emerge una conoscenza molto approfondita di tematiche chimico fisiche. In quale anno scrive questa piccola opera? Non si trova menzione di ciò nell'Introduzione o nelle prime pagine, ma nell' ARTICULUS II, a pagina 27 così scrive:

Aestate igitur anni 1762, quae per aliquos menses sicca praecessit et ex qua omni extranea qualitate reddebatur expers praedicta nostra Aqua....

La ricerca avviene quindi nel 1762 e ne chiarisce anche le ragioni della scelta.

La data è molto emblematica per capire questo personaggio. E' in questo periodo che brilla l'astro LAVOISIER (1743-1794) che da alla Chimica un indirizzo quantitativo, sviluppato poi (nei primi anni dell'800) da Proust e Dalton. La chimica moderna sta nascendo proprio nel periodo in cui Nicola Mattonelli scrive il suo libricino, da cui emerge la sua conoscenza del termine ELEMENTI, che è stata una conquista di Lavoisier2. Il Dottor Mattonelli è sicuramente un uomo dotto che segue lo sviluppo della scienza: proprio con Lavoisier viene abbandonata la teoria del Flogisto di cui non si sente traccia nel libricino di Mattonelli. Conosce bene l'opera del fisiologo tedesco Friedrich Hoffmann (1660-1742) del quale utilizza i metodi per le analisi fisico chimiche dell'acqua. Ha in mente con precisione che l'analisi consiste nel sottoporre il campione ad un reattivo ed esaminare la risposta del campione. I reattivi che usa sono lontani da quelli odierni: ovviamente la chimica odierna sta nascendo in quel periodo ma non si è ancora sviluppata. E' nel secolo successivo che avverranno molte delle scoperte, che porteranno alla chimica moderna, Ma sicuramente Mattonelli è riuscito a captare i primi sintoni della nuova disciplina. Uno dei reagenti usati dal Mattonelli è il Liquor Tartaricum, probabilmente è acido tartarico, ottenuto dai vegetali. Viene usato dal Mattonelli per esaminare i carbonati presenti nel residuo solido, dopo evaporazione dell'acqua.

Ciò che colpisce di questo personaggio è il fatto che in un paese oggi al limite dell'esistenza, nel XVIII secolo il medico condotto si interessasse di scienza in maniera molto documentata e studiasse con metodo scientifico la salubrità del suo territorio, mostrando a noi un aspetto impensato della realtà di quei tempi lontani.

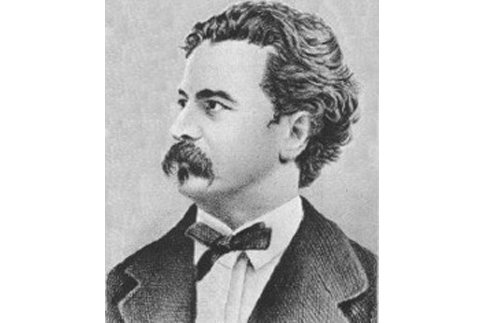

Filippo Marchetti, musicista (1832-1901)

Figura

10. Filippo Marchetti

La vicenda terrena di Filippo Marchetti (figura 10) si svolge nell'arco temporale 1831-1902. Sia la famiglia paterna che materna erano famiglie benestanti perché l'allevamento delle pecore creava ricchezza a Bolognola. Il padre Nicodemo Marchetti (di Ansovino) era originario di Lucciano, presso Pievetorina (MC) e si trasferì a Bolognola dove aveva alcune proprietà, la madre Francesca Maurizi (di Luigi) apparteneva da una ricca famiglia di Bolognola. Da loro nascono 9 figli, dei quali il primo, Stefano, divenne sacerdote, il secondo Raffaele fu giurista. Filippo fu il settimo figlio e manifestò presto notevoli doti musicali, per cui fu inviato a studiare a Napoli al conservatorio di S.Pietro a Majella, prestigioso istituto musicale della penisola. Fu studente brillante e si inserì subito nel panorama musicale italiano. La sua prima opera debuttò nel 1856 al teatro nazionale di Torino con grande successo. Il titolo era Gentile da Varano. Si narra che il libretto fu scritto dal fratello Raffaele e che il musicista pensò a questo soggetto mentre, di ritorno a Bolognola, passeggiasse sotto i resti dal castello dei Da Varano di Camerino. In breve, qui di seguito, si riportano le varie opere composte:

La Demente, debutto al teatro Carignano, 1856, Torino, buon successo

Il Paria, mai rappresentata

Romeo e Giulietta, debutto al Comunale di Trieste, 1865, buon successo

Ruy Blas, debutto alla Scala di Milano 1869, successo continuo ed inarrestabile

Gustavo Wasa, debutto nel 1875 non ottenne successo, ma riproposto alla Pergola ottenne un grande successo

Don Giovanni d'Austria, debutto al Regio di Torino nel 1880, buon successo

Fu anche autore di musica sacra e di lied.

Entrò nel circolo letterario della Regina Margherita di Savoia, fu presidente dell'Accademia di Santa Cecilia, fu membro della commissione permanente per l'arte musicale e drammatica a Roma. Fu insignito dal Re Umberto I dell'ordine cavalleresco della Corona d'Italia.

Morì nel 1902 per un tumore alla lingua.

Al suo funerale parteciparono i personaggi più illustri dell'Arte e della Politica ed anche la casa Reale inviò un suo rappresentante.

I personaggi che ho presentato in questa breve relazione dimostrano quello che in sintesi diceva Cicerone:

Homo locum ornat, non hominem locus.

In un contesto sociale propizio, come era la Bolognola dei secoli precedenti, i tre personaggi hanno avuto la possibilità di emergere e di imporsi.

1Spermento è una località prossima al centro urbano di Camerino, pressappoco la odierna Montagnano.

2Lavoisier divise le sostanze in semplici e composte. Gli elementi da lui identificati furono la prima base per lo studio della conservazione della massa nelle reazioni chimiche. Da Lavoisier in poi si abbandonò la teoria alchemica del FLOGISTO.