Fig.1

Diego De Minicis, una meteora nel mondo dell'arte

Si potrebbe parlare di Diego De Minicis da diversi punti di vista: la sua biografia, la sua vita privata, i suoi amori, le sue speranze. Invece ora vogliamo parlare di un problema diverso: la sua produzione artistica, la sua breve vita, la sua scarsa presa sul pubblico e soprattutto sui suoi concittadini.

Chi veramente lo apprezzò moltissimo fu il suo Maestro, Francesco Messina, che gli conferì subito un ruolo dentro all'Accademia, anche se la sua prematura morte vanificò la generosità del maestro.

In un mio articolo su uno dei numeri di Petriolo Numero unico, io ho fatto riferimento a questo contrasto tra l'apprezzamento del Maestro e l'indifferenza di tanti che poi si sono trovati a contatto con la sua produzione e ho intitolato quel mio scritto: Le mille morti di Diego De Minicis. La prima brutale morte è quella avvenuta a Filonovo in Russia nell'Agosto del 1942. Fu istantanea perché una scheggia gli squarciò profondamente l'addome, probabilmente recidendogli l'arteria. Il suo attendente (Traversi di S.Severino Marche) scrisse tutto ciò in una commovente lettera ai familiari. Da quel momento una sequenza di fatti negativi ha aumentato le perdite subite in quella morte: le sue opere grandi, conservate presso l'Accademia furono distrutte. Infatti un suo compagno di Accademia, che nel frattempo era diventato docente, Francesco Wildt, gli scrisse numerose lettere chiedendogli di portare via le sculture, ma nessuno, neanche la sua famiglia, si occupò di questo problema. Fu questa una seconda morte che ha cancellato per sempre opere come l'uomo seduto, torso di Venere, Assalto all'Avanti ed altre.

Il critico, ingaggiato dal Comune di Petriolo, per preparare la presentazione e la rinascita di Diego De Minicis, nel discorso dell'inaugurazione parlò di tre effigi (tre teste) di Diego da prendere in considerazione, ignorando il bozzetto del monumento a Corridoni, l'Assalto all'Avanti di cui ci resta la foto dell'opera, che fu esposta al castello Sforzesco di Milano. Fu questa una terza morte. L'oblio di amici e colleghi causò poi un oblio totale.

Nell' esaminare l'opera di De Minicis occorre tenere a mente che il tempo concesso all'artista fu estremamente limitato. E' morto all'età di 29 anni. Ne consegue che non ci si può attendere da lui che il suo linguaggio espressivo avesse una connotazione svincolata dalla scuola in cui si era formato.

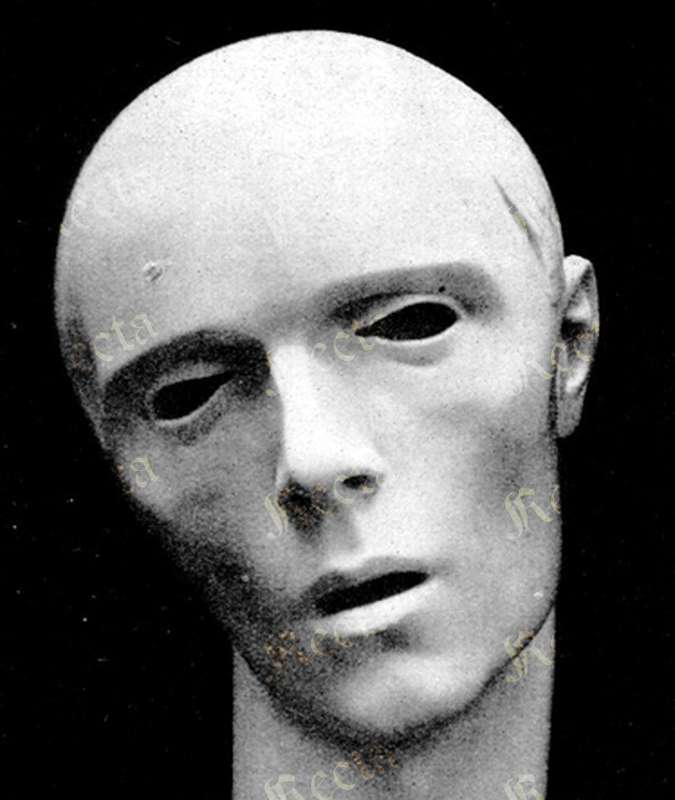

Francesco Wildt, ad esempio, ha un suo stile immediatamente riconoscibile, fig.1

Fig.1

Come bisogna quindi avvicinarsi a Diego?

Occorre cercare nell'immagine il suo pensiero, perché in tutte le opere è sempre presente il suo lavorio per cercare di esprimere quello che io ho chiamato in un mio precedente scritto “il vero”, intendendo con ciò quello che ai più sfugge di una realtà, la realtà profonda di un evento. Se ad esempio si pensa a Filippo Corridoni e alla sua morte, si pensa subito all'eroe Corridoni. Perciò immagino lo sconcerto di chi vede tradite queste aspettative perché il bozzetto del monumento (che non ha superato la prova della commissione giudicatrice) non contiene nessun atteggiamento eroico.

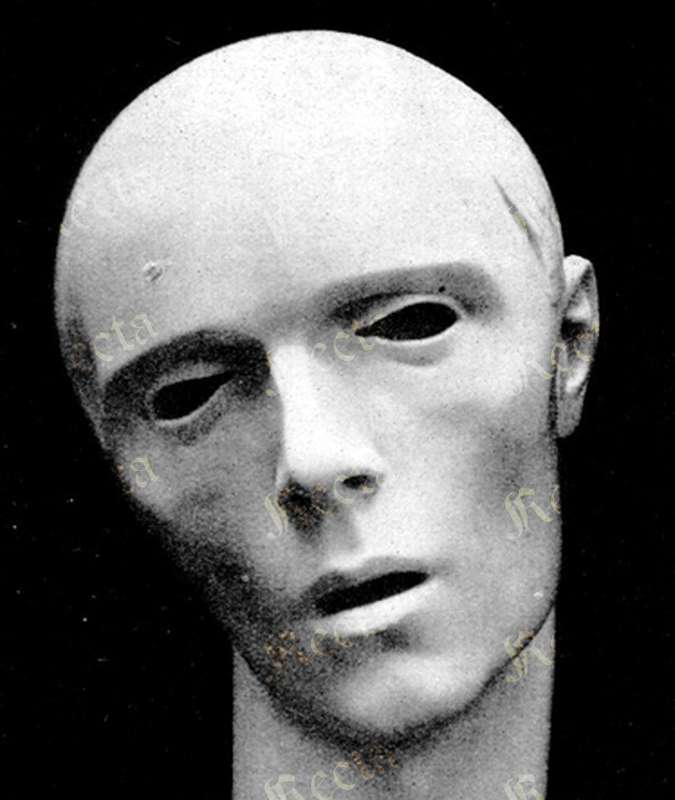

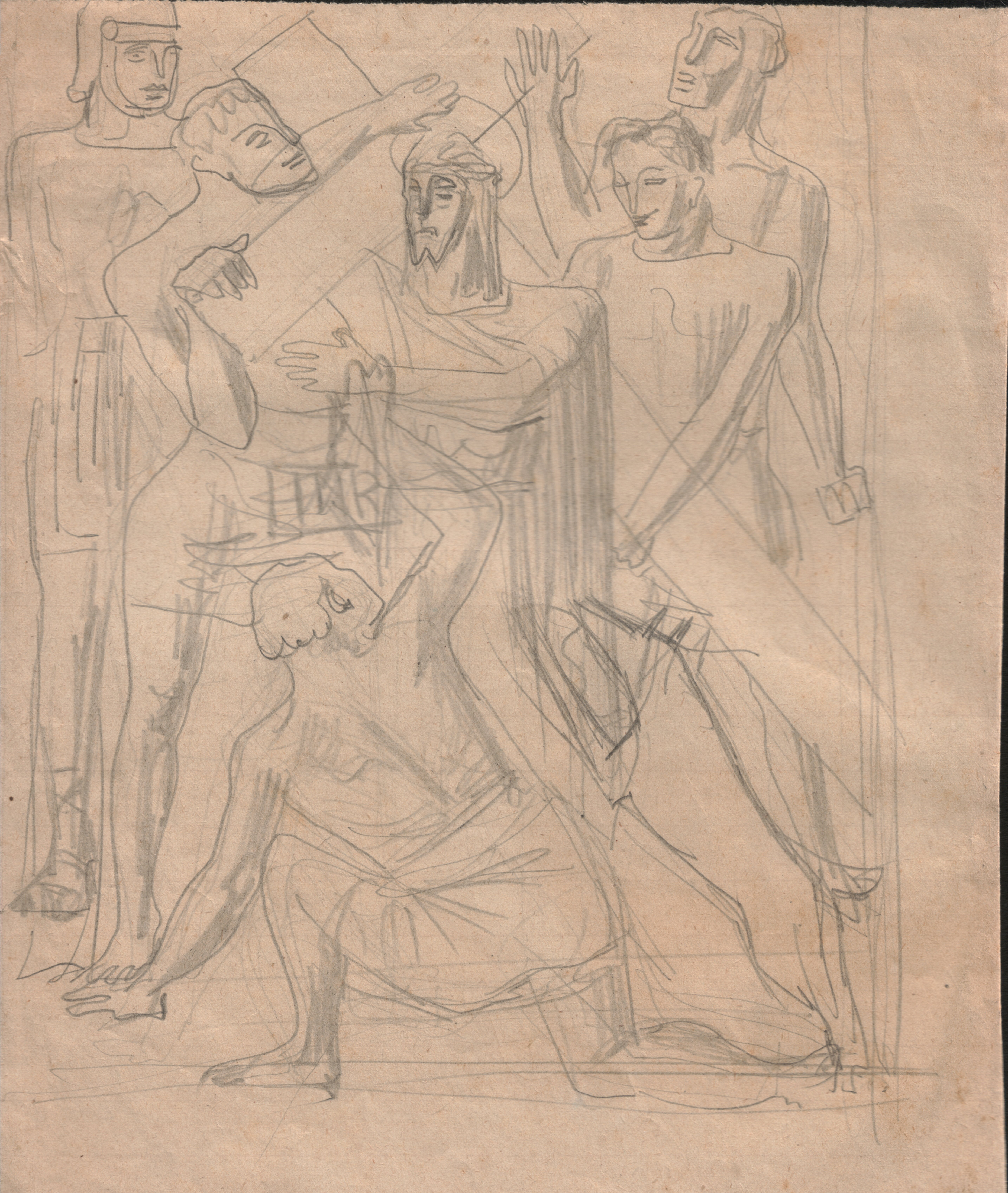

Anzi fa fremere di sdegno chi vede in esso una certa simbologia fascista. Fig.2.

Fig.2

Diego De Minicis pose su una colonna la scena della morte. La colonna ha tre fasce istoriate che riportano tre fasi della vita di Corridoni: La vita nei campi, la vita nelle fabbriche e la vita militare. Al di sopra, Corridoni è rappresentato mentre sta morendo. Il ginocchio è piegato, il capo è reclinato all'indietro e il suo sguardo si perde verso il cielo. Nelle sue mani non ci sono armi. Non è un uomo che lotta ma è un uomo che muore, affidandosi al cielo. Allora dove è andato a finire quello che tutti celebrano come eroe? Ecco l'invenzione di De Minicis per narrare la sua verità. Quando una persona muore non può essere altro che un uomo che cede alla morte. L'eroismo è una visione sociale di quell'uomo che muore. Per questo dietro l'eroe morente avanza la Vittoria (che saluta romanamente l'eroe). Quindi De Minicis scinde l'evento nell'aspetto intimo ed umano e in quello pubblico e sociale dell'eroe da celebrare. In figura 3 riportiamo la testa di Corridoni morente, dal grande impatto emotivo. La bocca è socchiusa per esalare l'ultimo respiro e gli occhi sono persi verso il cielo

.

Fig.3

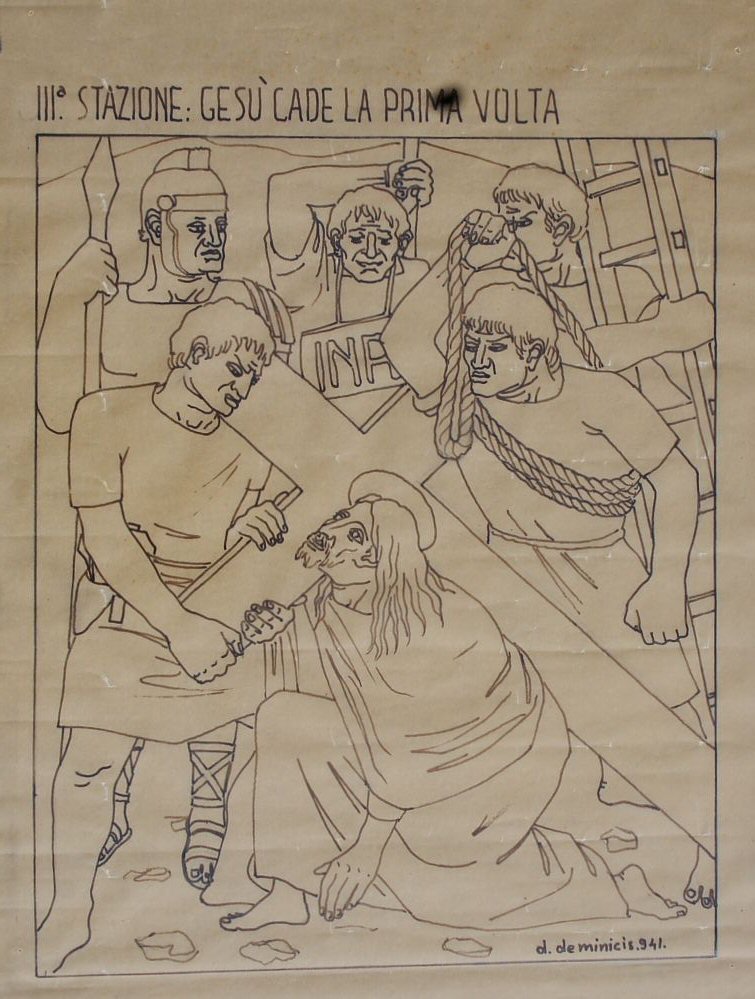

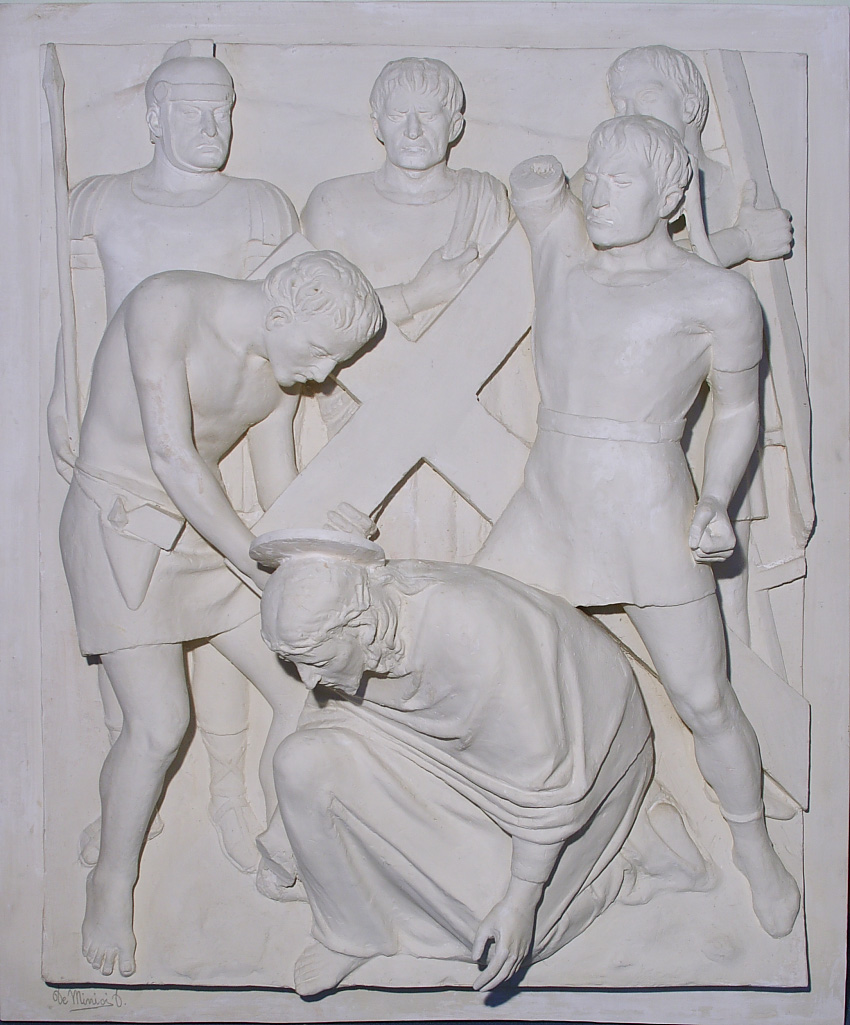

Anche in una scultura perduta, l'Assalto all'Avanti, opera che fu esposta al castello Sforzesco di Milano, De Minicis affronta la rappresentazione dell'evento in cui socialisti e fascisti si affrontarono presso la sede dell'Avanti, scontro in cui trovò la morte Spadoni, e anche in questo caso il suo occhio analitico divide l'aspetto intimo della morte dal contesto della lotta, fig.4.

Fig.4

La plasticità dei corpi che lottano, ad una prima lettura, catturano l'osservatore fin quasi a fargli ignorare il corpo cadente di Spadoni; ad una seconda lettura si capisce che i lottatori, nel pensiero dello scultore, sono lo sfondo che crea l'ambiente dove si consuma una morte solitaria. Ecco la grandezza dell'autore che non cerca di “apparire” attraverso forme espressive ma attraverso un lavoro di penetrazione umana all'evento.

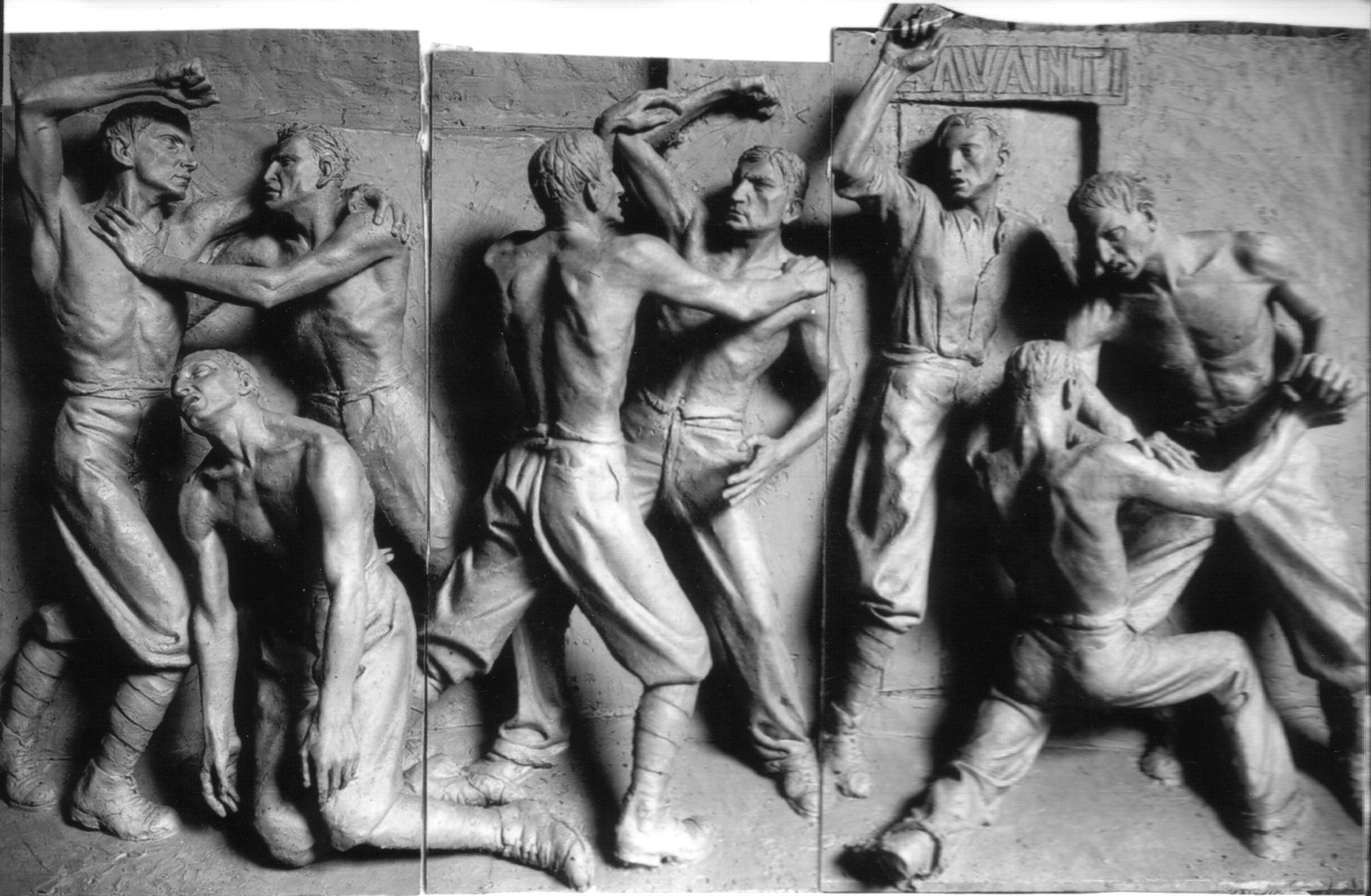

La bocciatura più cocente Diego De Minicis la ricevette dall'esperto d'arte della curia di Fermo, Mons. Manfroni. In vicinanza della sua partenza per la Russia, gli era stato conferito da Don Mentili l'incarico di preparare una via Crucis per il Santuario della Misericordia di Petriolo. Si mise subito al lavoro e scrisse che stava pensando al grande personaggio, Gesù, che doveva rappresentare. Si sente dal suo scritto che si sta arrovellando perché il compito è grande. Preparò due stazioni della Via Crucis come prova per la Curia.

Nella prima stazione, Cristo appena flagellato è presentato al popolo. Diego superò le sacre scritture e non si prestò a “fotografare” la scena, ma entrò dentro al fatto interpretandolo come il dono di Cristo all'umanità. Con la sua passione Cristo diventa punto di riferimento dell'umanità e la gente che sta distesa a terra si alza verso di lui, cioè verso la salvezza. Questo è il vero di Diego De Minicis. Fig.5. Un Cristo ieratico è quello che si presenta al popolo. I suoi polsi sono legati, i soldati gli sono accanto, ma è solenne perchè la sofferenza patita l'ha reso attore della rinascita dell'uomo, che da terra si alza verso di lui, dalla terra al cielo!

Anche la seconda prova, cioè la stazione della prima caduta di Cristo, ha un suo significato profondo. Occorre guardare prima il suo disegno preparatore: Fig.6, che io chamerei: Il Perdono. Cristo infatti guarda con amore i suoi aguzzini.

Fig.5

Fig.6

In questo disegno riconosco il lavoro di ricerca dello scultore, ma poi quando realizzò il gesso, il volto di Gesù fu abbassato a guardare in basso Fig.7.

Fig.7

Io penso che il cambiamento sia stato suggerito dal fatto che, una volta appesa la scultura in alto nella Chiesa, Cristo doveva guardare i fedeli che stavano in Chiesa!

Se la morte per Diego è un evento solitario i cui unici attori sono chi muore e Dio a cui il morente si affida, come vede Diego una nacita? Un evento gioioso a cui tutta la famiglia partecipa con affetto. Il bambino viene accolto con amore (fig.8. Opera perduta):

Fig.8

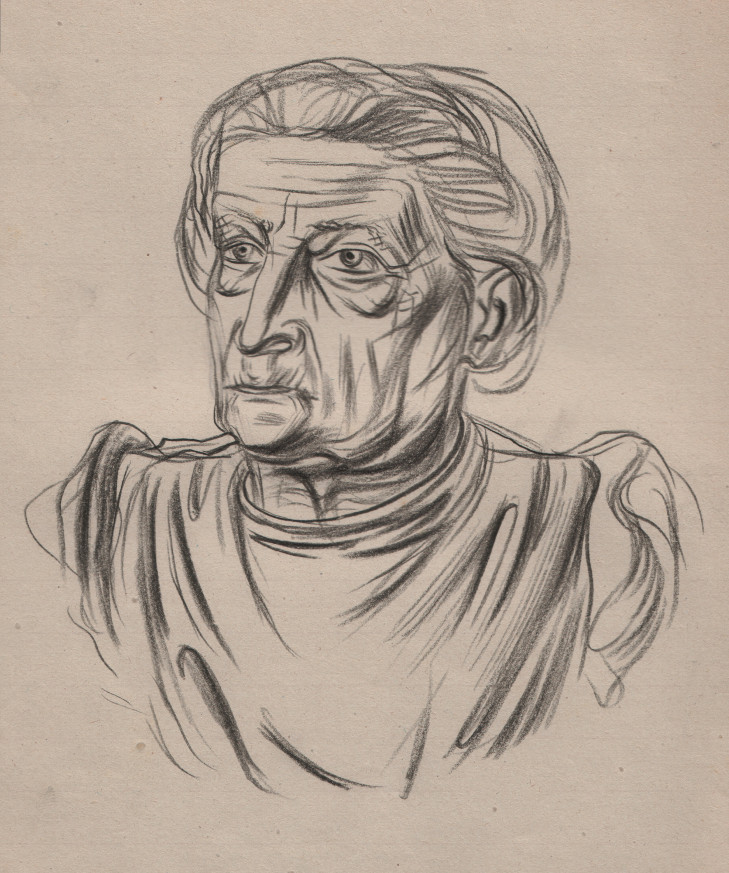

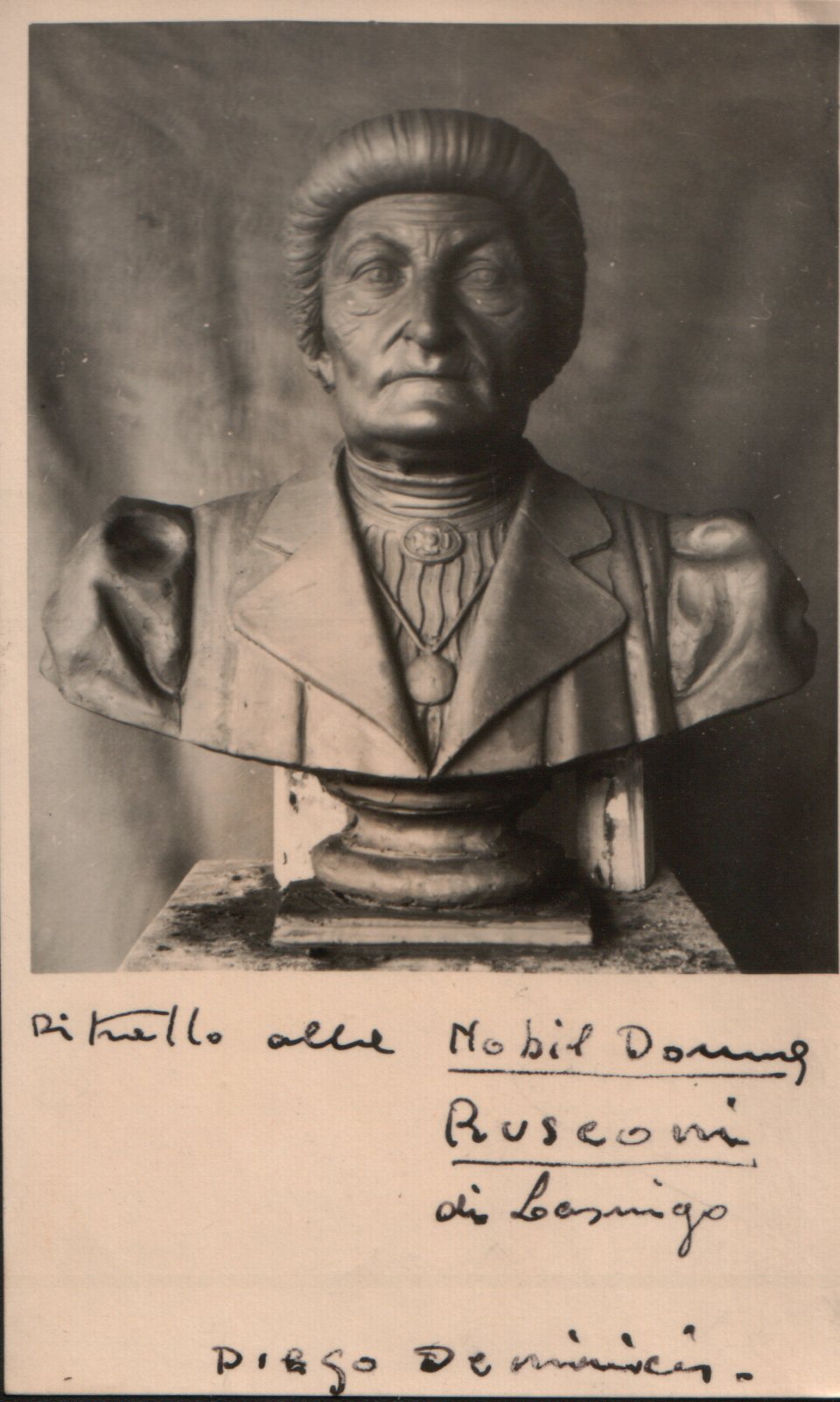

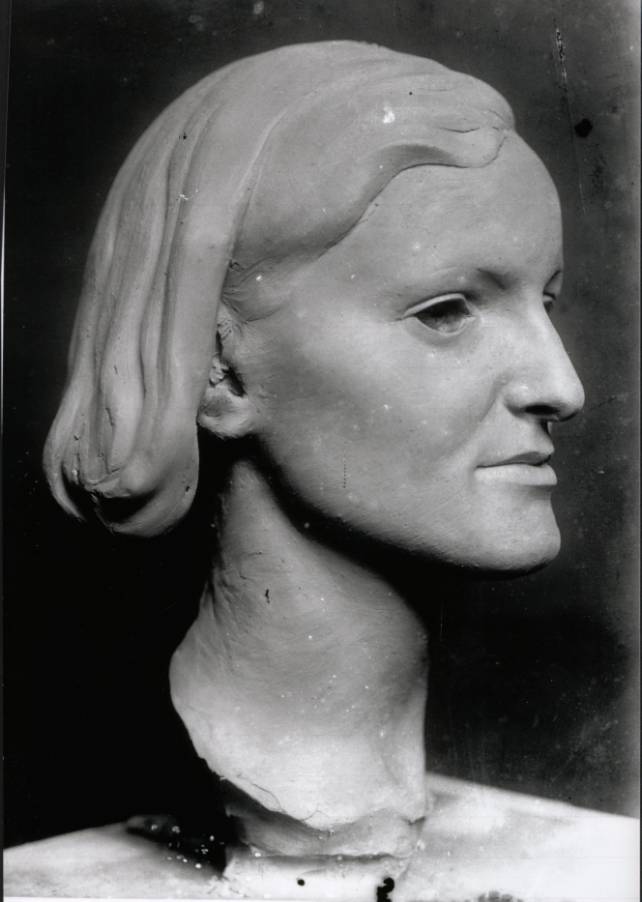

Quando la nobildonna Irma Ruscone di Lasnigo gli chiese un ritratto, fece prima un disegno, ottenendo a mio avviso uno dei suoi migliori ritratti. Migliore nel senso che riesce a ritrarre la nobiltà dell'atteggiamento, pur nella devastante realtà della fisicità: Fig.9.

Il passaggio a gesso fu poi addolcito e pare che sia stato fatto a quattro mani insieme al collega di Diego, Dante Ferrario, che era discendente della nobildonna (fig.10)1.

Nei ritratti Diego era di alto livello perché riproduceva non solo le fattezze, ma anche l'anima di chi ritraeva.

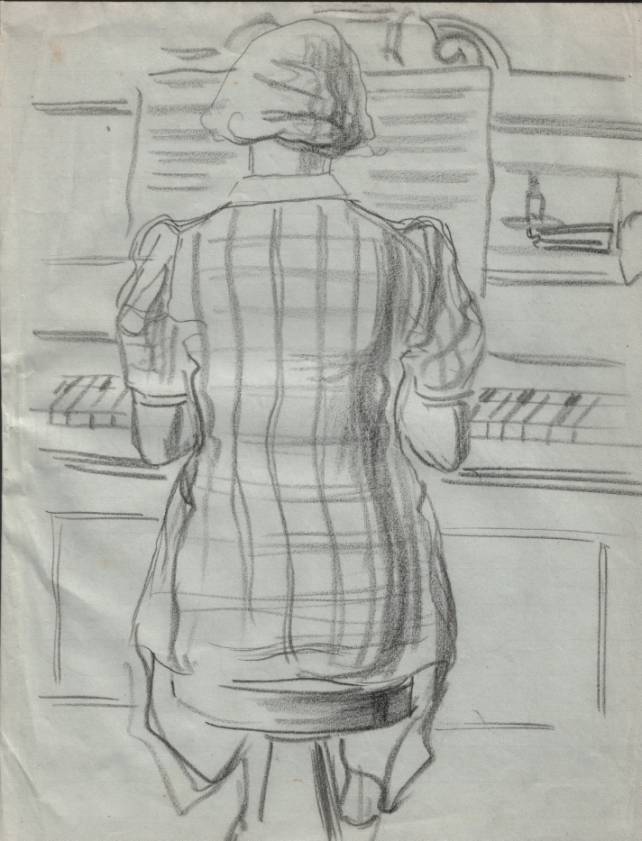

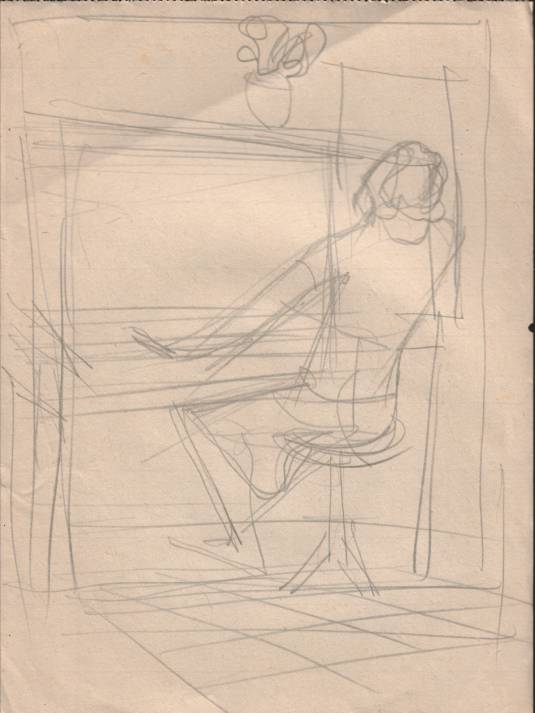

C'è un disegno di donna al pianoforte fig.11, ripresa di spalle, mentre suona, in cui Alba Tamburri (che aveva conosciuto Antonietta in vita) riconobbe subito Antonietta Trippetta, musa dello scultore. Anche se di spalle, il suo modo di tenere il capo, la sua acconciatura erano tipiche di Antonietta.

Fig.9

Così il delicato volto di Antonietta con atteggiamento riservato sempre a dire di Alba Tamburri era proprio di Antonietta: “è proprio lei, così riservata” disse vedendo la scultura (fig.12).

Mentre il bellissimo volto di Domenico Luciani, detto Mimmo de Murola, esprime la forza dell'uomo un po' impulsivo, dalla reazione immediata e fuori controllo (fig.13). Questo ritratto è un esempio dell'evoluzione stilistica su cui lo scultore stava avviandosi. Infatti il volto non ha la staticità del periodo in cui è vissuto Diego, ma presenta una torsione sel collo verso sinistra ed una sollevazione del mento. Questo movimento imprime al ritratto un atteggiamento quasi di sfida!

Fig.10

Fig.11

Fig.12

Fig.13

Diego De Minicis ha lasciato un numero enorme di disegni, di schizzi, di prove che ulteriormente dimostrano il suo incessante lavoro sempre mirato a far si che la sua espressione artistica sia il più possibile vicina al personaggio o alla scena da rappresentare.

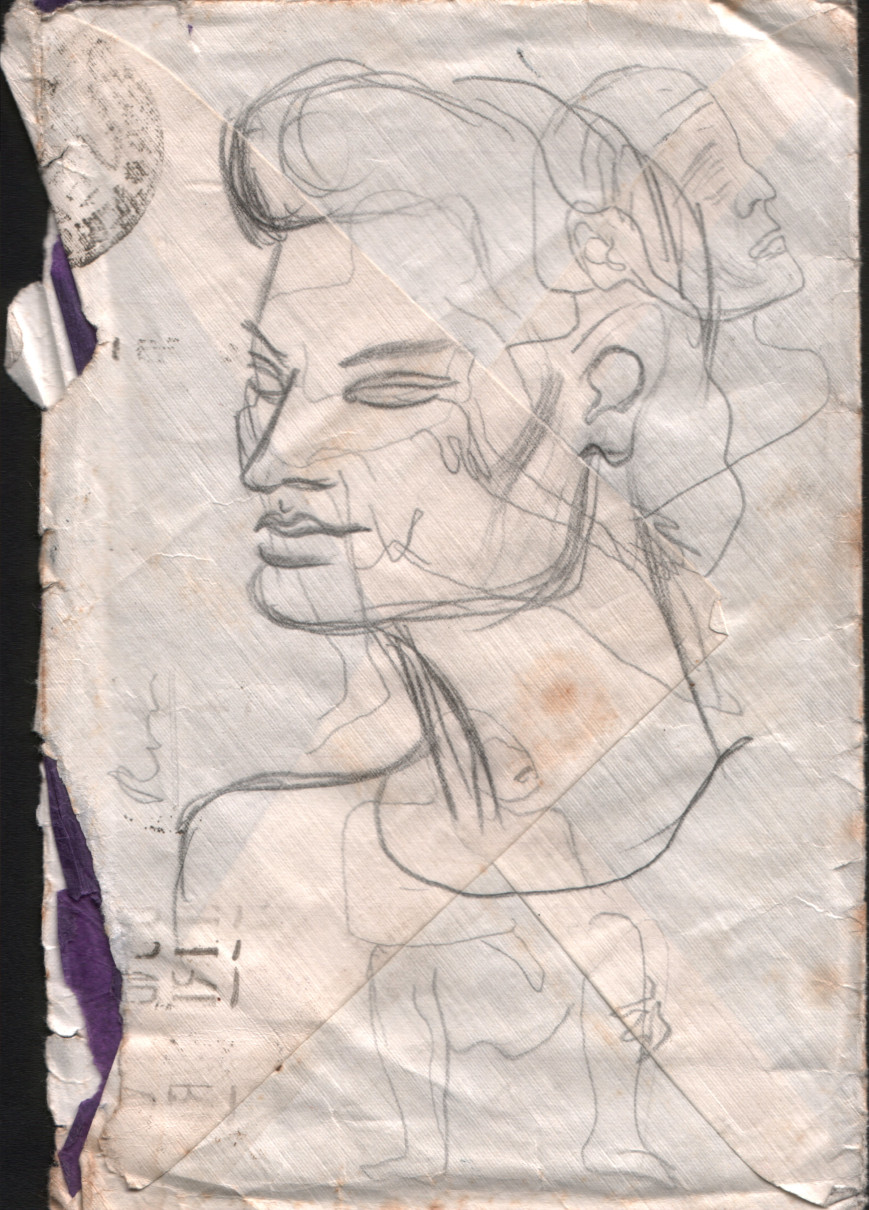

Uno schizzo su un pezzo di carta di fortuna (fig.14)e poi il gesso Fig.15 (opera perduta):

Fig.14

Fig.15

Anche La Donna al Pianoforte è stato uno studio eseguito passo passo da Fig.16:

Fig.16

a fig.17 fino alla figura finale riportata all'immagine 11:

Fig.17

Figura

18

La Via Crucis ha rappresentato per Diego un impegno totalizzante, che lo ha coinvolto profondamente, che lo ha fatto uscire dagli schemi tradizionali, che lo ha fatto soffrire per il rifiuto della curia. Mons. Manfroni gli rimproverava, ad esempio, che non c'è menzione nelle sacre scritture della donna adagiata a terra (prima stazione) e gli consigliava di andare a Roma a vedere una via Crucis in una delle Chiese romane!

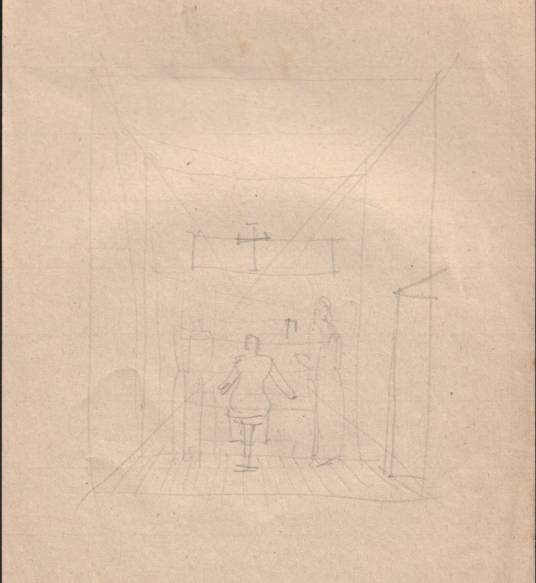

La figura 18 chiarisce come Diego lavorava: poche linee, nessun abbellimento o particolare (Fig.18) perché prima deve creare l'ambientazione della scena, poi viene il resto, fig.19:

Fig.19

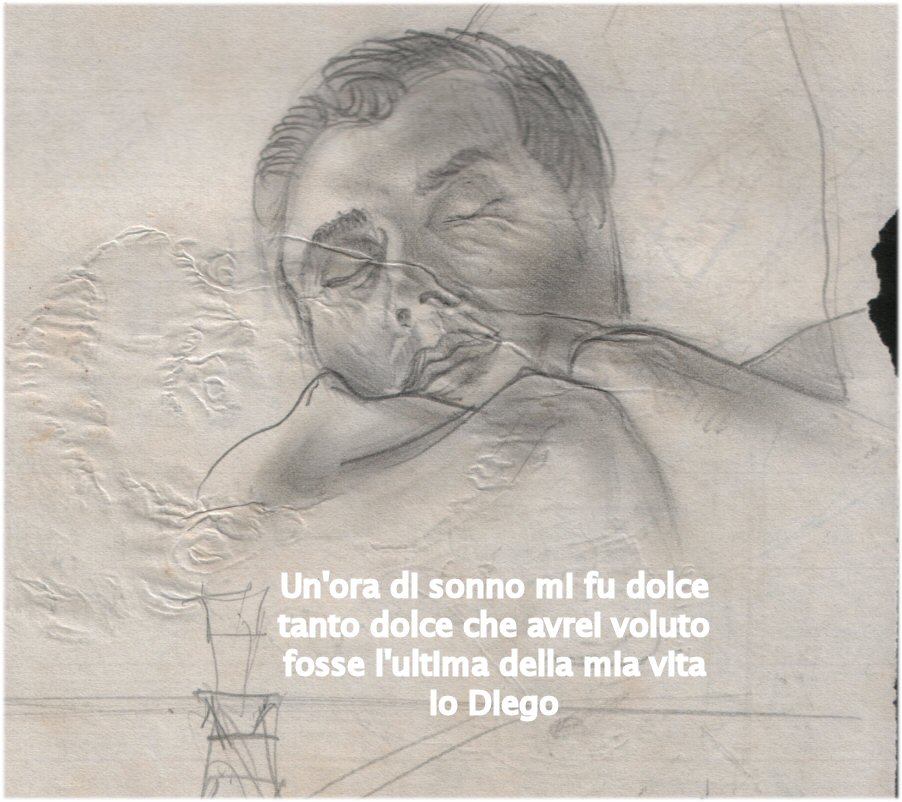

Potrei continuare ancora con un numero grande di disegni, ma preferisco finire con la rappresentazione della beatitudine del sonno (Fig.20):

Fig.20

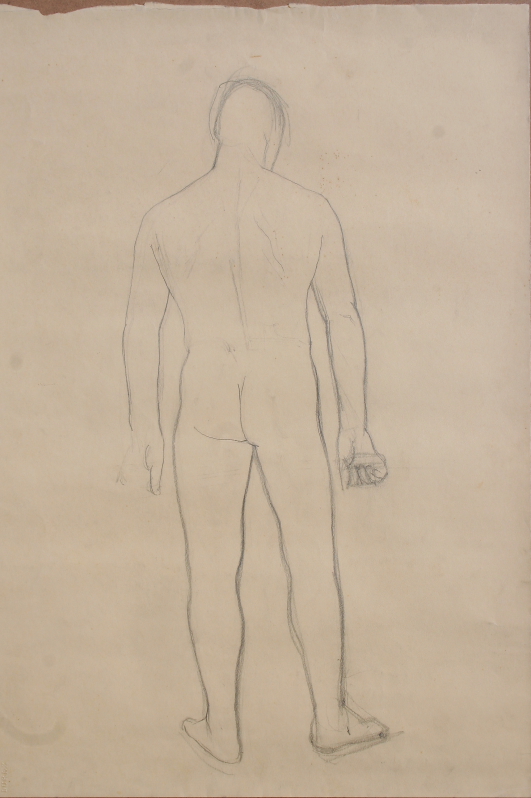

Fig.21

e con questo nudo maschile perché dimostra come De Minicis riuscisse, con poche linee, ad esprimere un corpo. Ricordo ancora come la Prof. Teresa Marasca dicesse ai suoi allievi all'Accademia di belle arti di Macerata mostrando i disegni di Diego “Guardate come esprime la carne con poche linee, questa è carne!”.

Il mio auspicio è che nasca l'interesse per questo personaggio e lo si studi cominciando dalla sua vita, dai suoi disegni, dalle sue sculture, liberando la mente da pregiuidizi storico-politici per vedere il ricercatore appassionato che era dentro l'artista Diego De Minicis.

Un lavaggio del cervello (Letè) per poi giudicare con una nuova mente (eunoè).

1Ho parlato con Giulia Dell'Emilier Ferrario, che conserva il busto della nobildonna Irma Ruscone, e mi ha confidato che il busto in gesso fu realizzato a quattro mani dalla collaborazione di Diego De Minicis e Dante Ferrario (collega di Diego a Brera e discendente della nobildonna), addolcendo un po' i tratti crudi.