Diego De Minicis: sussurri

Gianfrancesco Berchiesi

E' molto difficile parlare dello scultore Diego De Minicis e questa difficoltà l'ho percepita subito, appena dopo quella rinascita a cui avevo preso parte come un buon “maieuta”. Ero fiducioso nelle persone che si erano accalcate alla “culla” del rinato artista per aiutare quel parto difficile; poi, poco per volta, la mia fiducia rotolò precipitosamente a terra perché da buon chimico non potevo accettare giudizi basati sul metodo del “ prescindere” dalle condizioni al contorno (come si dice nel mondo scientifico). Si potrebbe obiettare: che c'entra ora la fisica o la chimica con la scultura? Io dico “c'entra” perché un'analisi è necessariamente sempre un'analisi sia nell'arte che nelle scienze e il metodo deve avere delle affinità di impostazione: tutti gli elementi legati alla vita e alla produzione dell'artista vanno valutati prima di emettere un giudizio.

Occorre, innanzi tutto un grande rispetto, una maniacale ricerca del metro adatto a misurare, una purificazione della mente giudicante da preconcetti politici o culturali. Occorre cioè immergere le menti nelle purificatrici acque del Letè per rinnovarsi nell'Eunoè. Sembra impalpabile un giudizio, ma può essere pesante come un macigno e “disturbare” ciò che si osserva. Si insegna agli studenti dei primi anni di Chimica o di Fisica che l'osservazione arreca sempre un disturbo al sistema in osservazione ed il disturbo deve essere trascurabile rispetto allo stato del sistema, se vogliamo conoscere il sistema. Se uno studioso di porcellane entrasse in una mostra di tali oggetti a dorso di un elefante, arrecherebbe disturbi enormi!

Perché dico queste cose? Perché Diego (permettetemi di chiamarlo così) è vissuto un tempo pari ad un soffio, e nell'ambito della scultura ci ha sostato ancora meno: quattro anni come studente e due successivamente, meno di un soffio!

In un tempo così limitato le sue peculiarità espressive non hanno avuto la possibilità di sbocciare a pieno, infrangendo le regole che aveva assimilato dal suo maestro Messina, verso il quale nutriva ammirazione ed affetto.

Ma nonostante ciò, se si osserva attentamente la sua produzione, si notano gli accenni ad una maturazione stilistica, non ancora dirompente, ma pur sempre significativa. Sono i piccoli sussurri della sua anima, che possono essere schiacciati da un'analisi frettolosa, eseguita cercando parallelismi tra le sue opere e quelle di illustri scultori, quasi a cercare un aggancio che trainasse il giovane e sfortunato artista.

Più che di un'analisi comparata Diego necessita di un'analisi assoluta.

I ritratti di persone, che ha incontrato nella sua breve esistenza, sono stati messi in relazione ai ritratti eseguiti da Messina. Stilisticamente questo metodo può avere fondamento, ma deve anche essergli riconosciuto, al nostro Diego, una eccezionale capacità di penetrazione psicologica. Per seguire questa sua attitudine, in un caso almeno, va oltre lo stile di Messina e imprime un movimento al gesso: il busto di Domenico Luciani, detto Mimmo de Murola, uomo che tutti a Petriolo ricordano, forte fisicamente, volitivo, prepotente a volte. Il suo busto in effetti ha una postura che comunica questo suo modo di raffrontarsi. Il collo muscoloso sorregge un volto bello, ruotato verso destra e un po' piegato verso l'alto. Il tutto comunica l'idea di quel gesto un po' aggressivo che si accompagna alle parole “Che vuoi tu?” quando qualcuno ci infastidisce. Nella ricerca psicologica del personaggio, Diego ha superato i dettami della sua scuola ed ha impresso un movimento al gesso (figura 1). Non è questo uno di quei sussurri con i quali lo scultore ci comunica che ha iniziato un suo percorso espressivo?

Di conseguenza relegare Diego de Minicis al gruppo di pedissequi imitatori di Messina mi sembra un giudizio tranchant e un po' miope. All'uopo egli sapeva staccarsi dal modello incombente del suo maestro.

Non si può, a mio avviso, emettere un giudizio senza aver prima esaminato tutti i suoi lavori (disegni e schizzi compresi), senza aver letto ciò che egli ha scritto, senza cioè conoscere a pieno il personaggio. Siccome è il pensiero che muove la materia, è alle sue riflessioni che occorre puntare l'attenzione per capirlo adeguatamente.

Il bozzetto del monumento, eseguito a 22 anni di età, deve essere osservato a prescindere da “riferimenti fascisti”, che possono essere presenti1, per captare quelle novità che non sono fasciste, ma intimiste e poetiche.

Scalinate e colonne rimandano al periodo fascista? Può darsi, ma forse in De Minicis sono dovute alla necessità di esprimere la forza dell'uomo, la necessità di elevarlo sopra gli altri. Perché due figure sopra la colonna? (figura 2). Perché Diego vuol dirci che Corridoni muore da uomo comune, accasciandosi su se stesso, reclinando il capo verso l'alto e perdendo lo sguardo verso il cielo. Quindi il morente esprime una alta spiritualità e un raccoglimento in se stesso2, mentre il resto, espresso dalla seconda figura, viene dopo, cioè la Vittoria, che saluta romanamente e che rappresenta la parte celebrativa dell'evento. La giovane mente dell'artista aveva diviso i due aspetti della morte, quello privato e quello pubblico.

Altrettanto egli elabora nel bassorilievo “Assalto all'Avanti e morte di Spadoni” (figura 3). Anche in questo caso Spadoni muore solo in mezzo al clamore della lotta. Il critico che curò la presentazione di De Minicis fece osservare che Spadoni morente e Corridoni morente hanno un illustre precedente nel Cristo della pietà Rondanini. Io mi chiedo allora se nessun artista possa più creare un uomo che si accascia!! Quello che invece emerge è che Diego non segue una moda ma la sua linea comunicativa sulla morte proviene da sue profonde riflessioni. Per Diego la morte è un evento solitario, mentre la nascita è “affollata” di amore (figura 4).

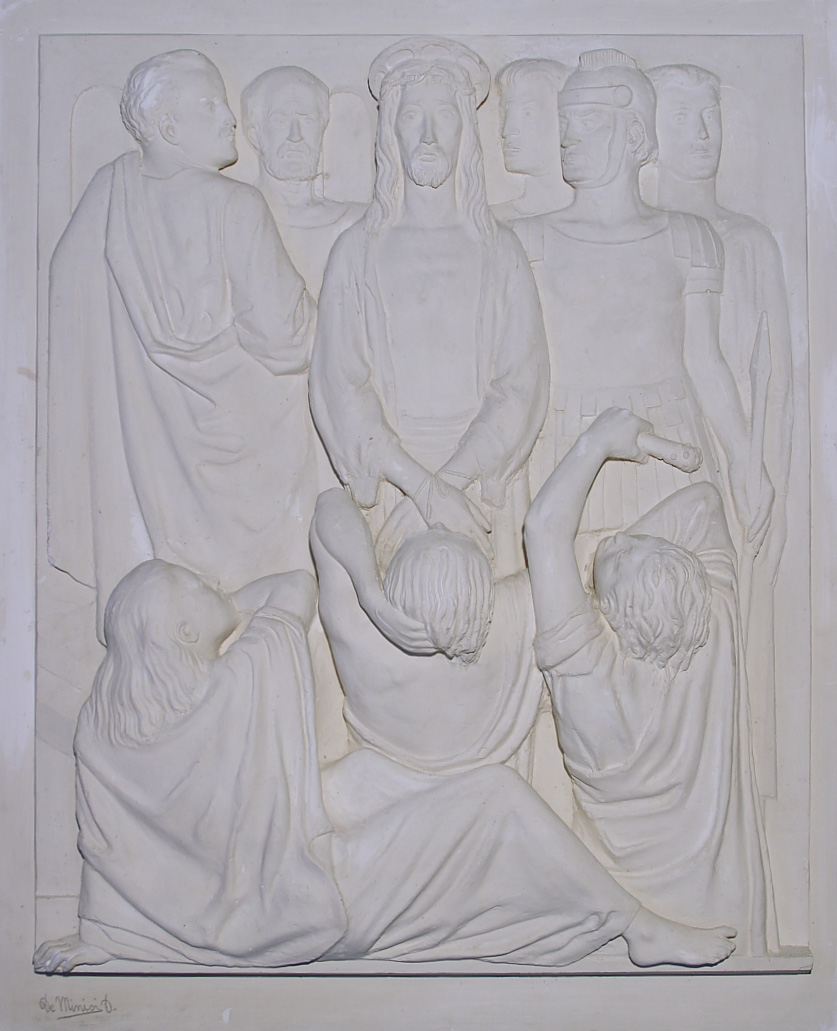

Analogamente osservando la prima stazione della Via Crucis, a prima vista si direbbe che Diego abbia preso un abbaglio. Un Cristo solenne e ieratico, della cui flagellazione è presente solo un piccolo simbolo (la catenella che gli lega i polsi), viene proposto all'umanità, che si alza verso di lui (figura5).

“Prima di iniziare il lavoro devo riflettere e chiedermi chi era Gesù”, scriveva. Esce quindi dalla routine realistica dei vari Cristi sofferenti per creare un Cristo trionfante, che si propone all'uomo, che poi tende a lui.

E' nei contrasti che Diego sviluppa la sua vis dramatica: la colonna del monumento e l'accasciarsi di Corridoni, la vigoria dei corpi in lotta nell'Assalto all'Avanti e l'accasciarsi di Spadoni, la solennità statica di Cristo e la dinamica ascesa dell'uomo a Dio.

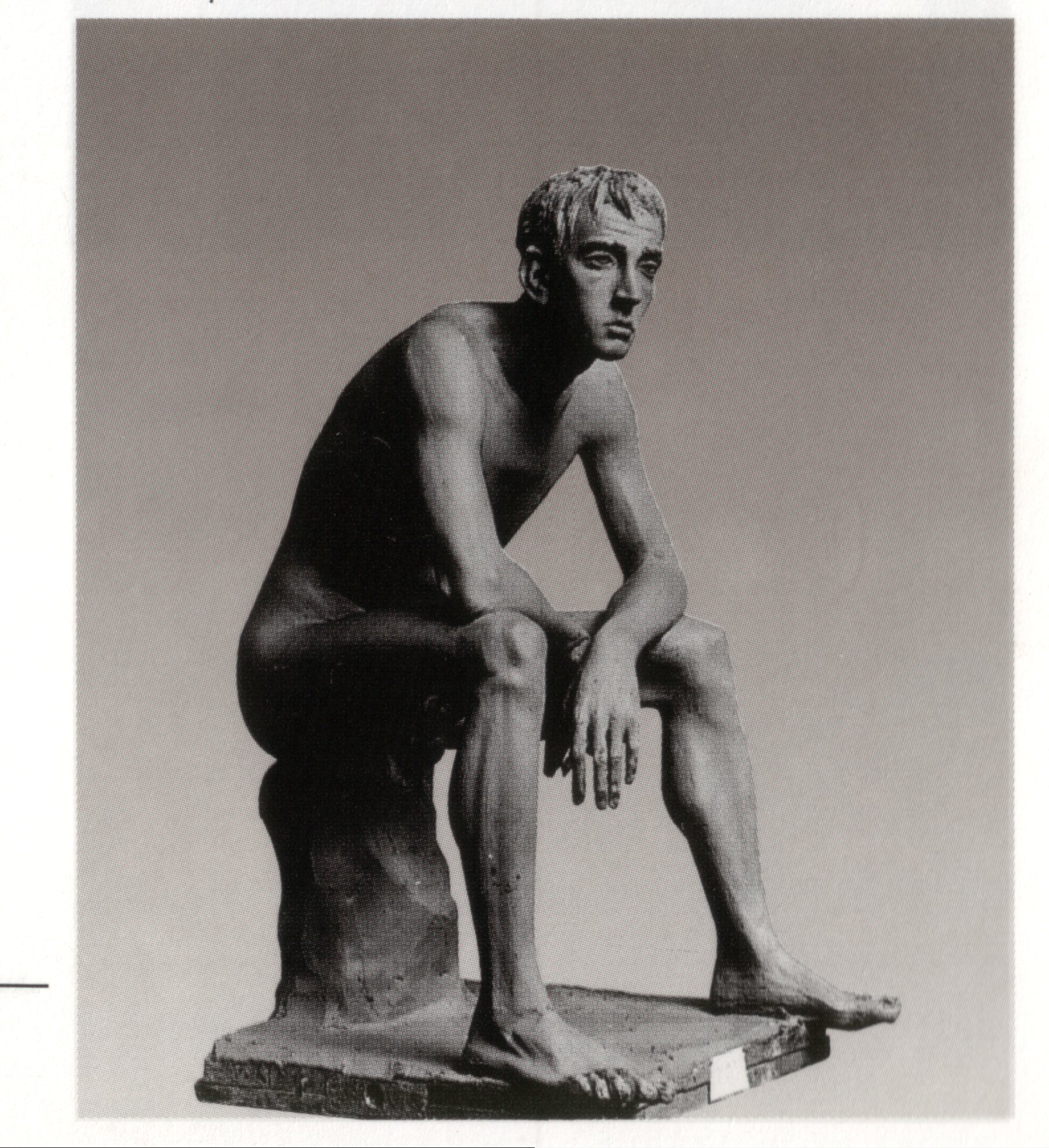

Così pure nell'uomo seduto che all'abbandono estatico del volto contrappone la tensione dei muscoli della gamba (figura 6).

Altra opera (incompiuta) da prendere in considerazione in una eventuale futura analisi è la donna accovacciata, di cui esistono anche numerosi disegni (Figura 7): un corpo accartocciato che trasmette molta serenità (un altro esempio dei contrasti, così cari allo scultore).

Ecco alcuni elementi su cui discutere, su cui creare un giudizio il più possibile vicino alla natura di Diego De Minicis.

Figura 1. Busto di Domenico Luciani

Figura 2: bozzetto del monumento a Filippo Corridoni

Figura 2a- Particolare della testa di Corridoni morente

Figura 3- Assalto all'Avanti e morte di Spadoni. Opera perduta

Figura

4 – Maternità. Opera perduta

Figura

5. Prima stazione della Via Crucis, opera incompiuta

Figura

6. L'uomo seduto. Opera perduta

Figura 7. Donna accovacciata

1Non è chiaro perché a titolo denigratorio si invochi da parte di critici appartenenti ad altra ideologia politica la presenza di “segni fascisti” nell'opera di De Minicis. Mi sembra naturale che ogni uomo porti in sé in maniera più o meno marcata i riferimenti dell'epoca in cui vive.

2In una lettera dal fronte Diego parla della serenità dopo essersi accostato alla Comunione durante la messa da Campo.